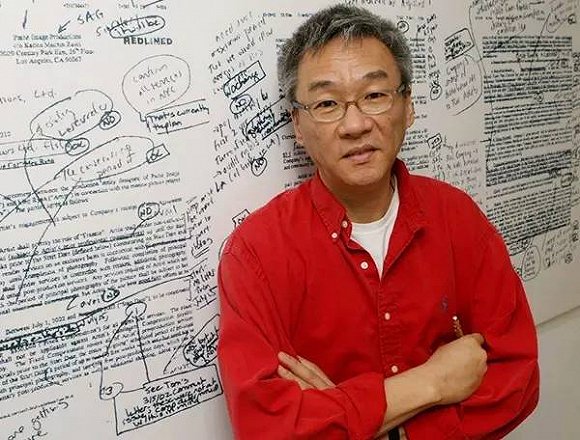

杨德昌

1947.11.6 —2007.6.29

2007年6月29日下午,杨德昌因结肠癌在美国洛杉矶的比弗利山庄去世,享年59岁。据他的妻子彭铠立说,他直到死前最后一刻,都紧握着画笔。

杨德昌最心心念念的遗作:《长江动物园》

让这位华语电影巨匠如此心心念念的,是一部叫《长江动物园》的动画电影。那是一个发生在战火纷飞年代的故事。关于一群人和一群动物,如何在乱世中相互陪伴,走过战火纷飞的半个中国。

《长江动物园》的概念来自于史实。抗战爆发前,南京中央大学的罗加伦校长料定中日必有一战,南京城难保,决定把重要物资都撤到重庆。但农学院牧场供教学用的鸡、鸭、猪、牛、羊……等一干动物无法搬运,罗校长让牧场职工或吃或卖,自行处理。但这群职工对自己喂养的动物已经有了感情。

以农学院牧场技师王酋亭为首的几个人带着牧场鸡、鸭、猪、牛、羊……等动物,从南京出发,费时近一年,历经坎坷,终于到达陪都重庆。老友张毅讲述的这个故事深深地打动了杨德昌。两个人决定合伙成立一间公司,携手将这个故事搬上银幕。

2000年《一一》在戛纳斩获最佳导演大奖后,杨德昌就被查出罹患结肠癌,但仍有太多话想说的他却并未停歇前行的脚步。《一一》之后,他将工作重心转移到之前几乎从未涉及的动画领域,先是与成龙合作,筹备以北宋年间的开封为背景,灵感来自于话本《三侠五义》和《清明上河图》的动画长卷《追风》,又紧锣密鼓地投入《长江动物园》的先期工作,并将后者的概念凝炼成另外一个故事《小朋友》,将焦点对准一个小女孩与一条獒犬间的友谊。

但他事必躬亲追求完美的风格却导致其与投资方之间,产生几近不可调和的矛盾。《追风》近两亿台币的投入,却只制作出一段十分钟不到的影像。2005年,项目终于宣告停止,而不久后,杨德昌的身体也开始急剧恶化。他生命的最后一段时间基本上都全力倾注于《长江动物园》和《小朋友》的制作工作,生命几乎只剩两件事——化疗和画画。

在其夫人彭铠立的追忆中,杨德昌最后的日子是这样度过的——“2007年6月初,与张毅导演、杨惠姗小姐于洛杉矶家中落实电影大纲。即刻高能量地天天工作,电传草图。6月25日开始略显昏迷,仍紧握铅笔画簿,呈现的画已出现超现实的影像如众人抢搭火车之景。29日下午1时半于贝弗利山家中,于妻子相伴之下,安宁辞世。”

杨德昌身后,不少人曾呼吁其生前好友完成他的夙愿,将这几部动画长片搬上银幕。成龙也曾出面表示希望向杨的遗孀彭铠立购买《追风》的版权,但因项目预计投资过于庞大,最终还是不了了之。

但张毅等人却从未停止将《长江动物园》和《小朋友》搬上银幕的努力。他们在台湾成立公司,冀望在三五年内将这几部动画作品逐一搬上银幕,一代华语电影巨匠生前最大的遗憾,或许,仍有得到补偿的机会。

如果只收一套CC碟,一定是它!

《牯岭街少年杀人事件》

2016年3月22日,全球最著名DVD制作厂商“标准”公司(The Criterion Collection)正式发行了华语电影的史诗巨作《牯岭街少年杀人事件》修复版蓝光,这可以算是近年来对于华语影迷最重要的事情之一。而后,著名电影史家大卫·波德维尔(David Bordwell)和克里斯汀·汤普森(Kristin Thompson)夫妇在其个人博客上发表的对这部电影、这张修复版蓝光的长文讲解。在杨德昌逝世十周年的今天,让我们再来重温这篇文章,和这部影史名作。

一个时代的风貌

虽然这部电影选取了剧情片套路,但它却意外地迎合了时下观众们形成的电视剧审美品味。通过片中80 多段的对话片段,它呈现了1960 年代台北的生活风貌中异常厚重的一个横断面。的确,正如托尼·雷恩斯评论中提到的,杨德昌本人曾说他所提供的故事素材,拿来拍三百集电视剧都够了。如果你喜欢沉浸在丰富而真实的影像世界中,这部电影就是为你而生。

画面中央站着的是小四,一个在学校遇到了麻烦的十四岁男孩。他一直试图与街头帮派潮流保持距离,但却与伙伴们一起在外瞎混时被莫名卷入了地盘争夺战。小四对学校里神秘莫测的女同学小明暗生情愫,小明与在逃的一个帮派头目有染。

小四的几个朋友喜欢唱摇滚流行歌(其中最令人印象深刻的是猫王的《今夜你寂寞吗?》)。杨德昌曾说美国人自己从来没有意识到他们的流行歌给台湾文化带来了多么大的颠覆效果。“那些歌曲让我们渴望自由。”( 见图1)

某种程度上讲,《牯岭街少年杀人事件》可以被看作一部讲述孤独异化的犯罪少年的电影,伴随着时代的喧嚣,少时种种对忠诚的考验,以及流行音乐会等情景。不过杨德昌的画卷四面铺陈,涉及社会的各个方面。

在影片的后半部分,小四的父亲,一位奉公守法的平凡公务员,涉嫌政治不正确事件,受到迫害。杨德昌通过这一情节展开了父与子的平行叙事,二人都顽固而执拗地抵抗权威。与此同时,小四的母亲和姐姐仍旧努力维持着家庭的运转,即便面临着学校,家庭和政治压迫的多重压力让人喘不过气。

镜头的视野渐渐伸展开去,杨德昌为我们呈现了小四一家那被阶级差异、职位高低,和民族身份认同所割裂的街坊邻里。台湾原住民家庭,移台已久的大陆家庭,和因为1946-1949 年间内战而迁入台湾的大陆家庭,每家每户紧挨在一起。

其中有些家庭非常贫穷,有些是中下阶级,一些家庭有军队背景,还有一些过得不错的小康家庭。在青少年的派系斗争和成年人的小团体间不断地重演着这些相似的疏离对立,隔膜与分歧。这片社区被借来当作一个影视基地拍摄电影,社区的高中男孩子们放学后总跑去乱窜( 见图2)。

在影片剧情发展的几个月里,这部电影描绘了几十位人物形象,以及他们的各色社会遭遇。情节一幕幕堆积,人物故事间张力随之上升(在不使人无聊乏味的情况下,叙事节奏稳健得令人抓狂),帮派纷争和政治迫害的压抑蓄积在一刀刀狂乱失控的捅刺中到达了爆发的顶点。我这可不能算是剧透,因为这部电影的中文名直译“牯岭街少年杀人事件”就提到了这一幕。

故事的发展过程中,这部电影一点点演化为青少年理想与过失的一曲哀歌,它刺穿了男性空虚无意义的自负心理,反映了移民的伤痛,并对社会压迫进行了批评。

《牯岭街少年杀人事件》的故事源于一个大多数1991 年的观众们都清楚记得的真实事件,用杨德昌自己的话说,它展现了“一个时代的风貌”。这部电影的情节构架的确是大师手笔, 真切的人物个性间保持着精妙的平衡,每个角色都生动而鲜活,完美的各方调度让一切最终川流入海,在某一特定历史时刻社会政治动态关系的大背景下融会贯通。

每一个人物都不是简单的占位符,不在脸谱化程序下鹦鹉学舌;他们不按照类型的惯例出牌总是能出人意料。将军的儿子会保护其他男孩免遭欺凌,还有因杀人而在逃的帮派头目哈尼,在看了《战争与和平》后从暴力打斗中浪子回头。

哈尼在看了《战争与和平》后从暴力打斗中浪子回头

因为这部电影,杨德昌声言他绝不亚于侯孝贤。他们一起将台湾电影提升到了世界级的高度。你只要去看“CC 标准收藏”为台湾新电影制作的纪录片就能知道,在那十年间,那一场真挚但多少有些混乱的地区风潮是如何获取力度、精度、光芒和影响的。

在侯孝贤1980 年代的电影中,1983 年的《风柜来的人》、1984 年的《冬冬的假期》、还有其1989 年的杰作《悲情城市》,一种谦逊而低调的区域性现实主义对于历史的关照和电影的创新,逐步演化成为了丰碑式的尝试与努力。杨德昌也做着同样的事情,只不过按照他自己的方式,《牯岭街少年杀人事件》成为他对侯孝贤抒情史诗的回应。

时髦,至少有两种方式

新生代的台湾导演当时面临着本土电影的分立,一种是商业类型片(包括:动作片、浪漫爱情喜剧、音乐剧),另一种是政府扶持的“健康现实主义”主要弘扬美好诗意的理想化田园生活。类似意大利新现实主义,新台湾电影寻求着更为人性化的现实主义。这一批电影讲述着平淡而诚挚的故事,不选用专业演员和华丽场地。

在这样的背景下,杨德昌的追求与抱负显得十分突兀。他在美国当电脑工程师的时候,就流连于各个电影学院。他回到台湾制作了一部成功的电视电影,之后开始通过因阿伦·雷乃和安东尼奥尼等人而闻名的叙事方式探索台湾当代生活。他因而成为了台湾最为欧洲化的现代主义。

1983 年的《海滩的一天》凭借错综复杂的叙事让其他新台湾电影显得有些粗制滥造。一位女钢琴家在巡演中遇到了她的中学同学,两人随后谈论起彼此的生活。而后来我们发现这位女钢琴家实际上只是配角,这部时长近3 小时的电影探讨了当代社会中成长,工作、事业、家庭等多方面问题。

同时它还包含有一个悬念——这位朋友的丈夫离奇失踪,也许自杀了——但是,像安东尼奥尼的《奇遇》一样,失踪事件激起的涟漪揭示了人物面临的社会压力与心理状态。片中有许多闪回镜头,既是片段化的也有助于剧情延伸;还有闪回中的闪回;存在多位叙述者以及关键事件的重放;游移的画外音也起到了特殊的作用,它审视着父系权威给年轻人生活带来的阻碍。

《海滩的一天》是1980 年代台湾地区最重要的一部影片,但是据我所知,找不到高品质的光盘。它的修复对于电影文化产业而言是一个需要着手完成的任务。

《青梅竹马》的情节更为紧凑一些,它再次表达了杨德昌对于不同人群平行线般的生活以及对父权控制的关注。社会生活的大环境是杨德昌独树一帜的电影领域:现代企业文化,式微的本土传统和日渐弱化的家庭纽带。

一对情侣因为男主人公对女主父亲的忠诚与顺从而闹不和,于是女方开始肤浅地四处调情。他们讨论过结婚,以及去美国重新开始。但男主是一位不善言辞的小生意人,经营着旧式买卖,他无力抗衡这个充满了精明大老板,迪斯科音乐,以及轻浮放浪的新世界,显得格格不入。

1986 年杨德昌因为《恐怖分子》进入了各大电影节的视线,这部电影是台湾新电影中最具实验性的一部。故事线编织紧密丝丝入扣,突发的事件将一个欧亚混血女孩、一位医生、一位摄影师,一位警察,以及一个即将开始新作的小说家串联在了一起。

影片晦暗的开头讲的是一场警察突袭的戏,一段粗糙的蒙太奇被画外音覆盖:“这是春季的第一天。”在此之后,因这位欧亚混血女生乱拨陌生人电话而引发的混乱麻烦造成了各种人生交错,我们需要自己厘清其间的关系。

杨德昌通过此片再次表现了男性的无能,故事中小说家与丈夫疏离并开始与旧情人再次陷入恋爱。也讲述了大时代下个人对商业社会的屈从——不只有小说家的办公室工作场景,还有她丈夫在医院里为了升职而勾心斗角的状况。两场杀戮戏,一场是想象中的,与电影开头处呼应。

经过这三部长故事片,杨德昌的创作技巧日臻醇熟。在拍摄公司办公室场景的时候,他娴熟地运用窗户和工位的区隔来强调人与人之间的不信任,以及官僚主义的倦怠无聊( 见图3)。

《恐怖分子》中小说家办公休息室收拾得井然有序,而摄影师的工作室被集锦照片所包围。作为对《放大》的致意,杨德昌对那位欧亚混血女生的着经由片中一幅巨大的人像写真马赛克呈现( 见图4)。

与之调度技巧相关的,杨德昌还展示了其剪辑导向的导演风格。那位欧亚混血女生从枪战中挣扎逃出,在马路上瘫倒,此时出现了三个平面镜头。这种断奏似的图像简直可以登上漫画书了;值得一提的是,杨德昌还是一位高水平的漫画家( 见图5)。

向后退,靠边站

回溯一下历史,我发现了“执拗的风格主义者”与灵活变通者之间的区别,像布列松和塔蒂这类,就属于无论何时何地何种境遇都要严守自己所钟爱的技巧不动摇,而变通者们会依据规则标准的拓宽而不断修正他们的创作方式。比如安东尼奥尼、费里尼和伯格曼早期的电影都以深焦见长,但他们的事业后期,也开始重视在1960 年代和1970 年代非常流行的缩放技巧。

但还有一种可能。那就是电影人试着选用其对手的方法,又从中突破,并最终代入自己的审美倾向。结果就是这样做不仅给其电影带来新意,同时也为之后的创作带来了创意。在我看来,这就是杨德昌在《牯岭街少年杀人事件》中所做的。

还是从片头说起。影片一开始就引出了杨德昌电影的规则和内在标准。在播放片头字幕的阶段,一盏悬挂的电灯被点亮了( 见图6)。

晃动的灯光成为了贯穿全片始终的广义主旨,手电筒发出的灯光,突然的断电,以及几小时之后高潮部分,被棒球棒击碎的灯泡,都传递着这样的题旨( 见图7)。

随着片头字幕的继续,一段长镜头冗长且不具过多意义,其中我们看到一位男人在向一个看不见的教员陈情。他一边抱怨着他儿子的成绩,一边询问着转学去夜间部的事情。他是谁?在可能是台湾电影最平淡无奇的这段主人公出场戏中,我们接着看到另一个非常漫长的长镜头,那是坐在外面等待的主人公小四( 见图8)。

而纵观整部电影,有多处走道屏障住部分动作的场景,远距离的视域里有几个模糊不清的小人儿,外加一些空镜头。这段开头其实告诉了我们应该如何观看此片。此外,另一处观看守则是达雷尔·威廉·戴维斯和艾米丽所称的隧道视角构图。这种模式体现在一个纵深镜头中,时长大约90 秒,我们看到父亲和儿子由远及近来到前景( 见图9)。

最初的这几组戏阐明了任务:我们必须把我们对故事背景的好奇心收一收,跟随电影叙事一点一滴的了解我们需要知道的内容——同时留下许多想象空间和推理。紧接着,没有远景建制镜头,我们终于看到了张先生和小四,坐在餐桌前。人物形象的塑造已经开始了,我们看到这位焦躁不安的父亲在吸烟,然后小心地把烟蒂存下。后来,他为了省钱干脆戒烟( 见图10)。

自始至终,杨德昌都会时不时地在远景中插入些中景和近景,足够让观众熟悉角色,并揭示部分角色特质,但并不像主流电影那样过头,因而不足以唤起观众对人物的激烈共鸣和移情。还有几处,在相对黯淡的场景中,他也会选用正反打镜头来烘托氛围。

开头这几处都有杨德昌从侯孝贤那里吸收养分再加以内化的印记。这些镜头看上去介乎于杨德昌早期作品和侯孝贤式场面调度之间。这里的长镜头比侯孝贤的镜头要更远或更近一些,侯孝贤很少采用过分居中的视角,而这在杨德昌的电影中则经常可见,侯孝贤也不会采用简单直接的中景镜头,就像我们看到的《牯岭街少年杀人事件》中父子在餐台吃饭那样。我想杨德昌是将他本人的艺术审美与《悲情城市》等电影带给他的启示结合在了一起。

比侯孝贤更进一步的是,在杨德昌镜语的许多场景中机位建制得非常远。但他不用长焦镜头来塑造那种绒质的画面,然后场面调度出各种细微变化,相反,他的景框开阔清透,即便阴影场景也如是( 见图11)。

杨德昌时常让镜头停留在没有人物出现的画面,这和安东尼奥尼很像,它总比开端早开始一点,比结尾晚结束一分。这是战后欧洲艺术电影“去戏剧化”风潮盛行的产物,即便是黑帮枪战或者生死搏斗的戏码都以一种超脱平淡的方式被表现,从而使观众们理智冷静的鉴赏这些动作。

杨德昌影影绰绰的远景也是你必须在你能找到的尽可能大的银幕上观看其作品的原因。第一场帮派争斗和赵家人晚餐的场景都需要放大才能看清。

在《牯岭街少年杀人事件》中,“哈尼”还乡,“滑头”企图接管帮派的场景中,小猫王一次次地冲进画面拉架。杨德昌在此处每分每秒都尽可能清晰地调度着演员的身体和面孔,其景框深沉开阔。

较之侯孝贤先定格而后调度的技巧显得更为实用主义,同时作为导演他还需兼顾到新生代演员的培养。我想在这部影片中,杨德昌找到了一种折衷的路径,介于他早期较为间离的风格和侯孝贤紧凑封闭的场面调度之间( 见图12)。

这一折衷路径的又一证明就是杨德昌对待剪辑的态度也发生了变化。在不遵循好莱坞近乎偏执的连贯性增进原则的前提下,他1980 年代的每部电影中都包含有大量剪切镜头。

相比之下,时长四小时之久的《牯岭少年杀人事件》只有520 个镜头,平均每一个镜头长达28 秒。其中有一些长镜头和许多单镜头,我们由此发现他其实采用了侯孝贤的创作方法。不仅是在片头校园场景和在餐桌吃饭那场戏,而且在一些对话紧张的场景中,剪辑都起到了很大的作用,特别值得注意的是小四的父亲接受警察审问那段。

而不交代故事的前情提要也有其意义;我们应该努力连点成线串联起故事结构。比如说,没有人解释过小四的视力一直在下降,他偷走制片厂的手电筒是为了方便他在狭小的卧室里读书。但是因为他的眼疾,他才会去接受药物治疗,从而在校医院遇到了小明和治疗小明的医生。小四的爸爸最后终于考虑通过分期付款的方式给小四买一副眼镜(虽然很快他将不得不戒烟来节省开支)。

如果是别的电影,可能会让小四的眼病变成戏剧化的问题,但在本片中,这些故事元素环环相扣催化着其他戏剧情节,而只有敏锐的观影者才能将它们全部串联起来。最终的结果是,影片串联的主旨——灯泡、手电筒、母亲的手表、武士剑、流浪汉的快照、摇滚乐的小调、棒球棒——它们不会简单的在影片中重复,而是彼此间交迭联结。

托尼称之为“共鸣”。每一个事件都朝着不同的方向辐射,然后成为多个情节线索中的支点。我们联结的每一个小点融汇在多维空间里。这种构思与杨德昌早期的一些影片有着亲缘性,但那些电影都不具备《牯岭街少年杀人事件》这样更为广阔的戏剧性密度。

这部影片需要四个小时来铺陈这些主题,循序渐进地展开每一个事件和情境。这种渐进式发展最强有力的例子就是小四的“性格弧线”,它经由一大串细微的瞬间定型,并且它们迂回克制,很容易被忽略。影片高潮处,主人公从观众眼前溜走了——只看个背面,不断出画,最终孤零零地站在一个远景长镜头中,和片头处相似,但此时他执拗地扭转身去,蔑视了我们的理解与同情。

《独立时代》

《麻将》

杨德昌在1994 年的《独立时代》和1996 年的《麻将》,这两部倾向于社会讽刺的影片回归了其早期故事片对大都会风貌的关怀。但是,出现在《牯岭街少年杀人事件》中那种遥远的令人分心的画面,在这两部影片中已踪影全无。

卓别林曾说:喜剧需要远景,悲剧需要特写。《牯岭街少年杀人事件》中的大远景让我们倍感凄楚哀伤,但《独立时代》却将喜剧建立在中景之上。可不得不承认,那些偏斜的门框走廊在调侃雅皮士自命不凡的清高上确实有出其不意的效果,比如,最后那场俏皮的电梯场景轻而易举地完成了一段经典调度。

杨德昌最为人熟知的影片《一一》中也有这种合成,其目标更侧重于戏剧性而非喜剧性。类似地,反复出现的地点或线性串联主题支撑起了家庭、邻里,和工作的故事网络。比如在惬意的家庭场景,商业酒店中的隔断、学校、公司总部和医院等地,都出现了杨德昌惯用的由一时冲动引发的碰撞摩擦和企业腐败的桥段( 见图13)。

对我而言,如果说《一一》是比《牯岭街少年杀人事件》更大胆的电影作品,那可能是因为杨德昌采用了更为传统的艺术电影脉络。这是杨德昌影片中第一次出现让孩子置身于混乱风暴之中。追随新现实主义的潮流,许多电影人后来都意识到孩子不仅能使成年人的关注“陌生化”;他们还可以吸引观众。

当然,片中令人过目不忘的小男孩不应被视作杨德昌向国际审美品位而作出的妥协。小杨猎犬般敏锐的相机镜头呼应着《牯岭街少年杀人事件》中冷峻的含蓄的铺陈:对着我们背过身去的人们( 见图14)。

杨德昌在相对晚些的情节中才引入了他的同姓(杨),以此作为某种观察者和代言人。“我想告诉人们他们不知道的事,”洋洋在他祖母的葬礼上说。“给他们看看他们没看到的。”这句话,或许也可以作为《牯岭街少年杀人事件》的墓志铭。

乔丹皮尔主演《新阴阳魔界》 天才导演轻松驾驭诡谲角色

乔丹皮尔主演《新阴阳魔界》 天才导演轻松驾驭诡谲角色

《我们》导演为什么不拍白人电影 乔丹皮尔观点获环球影业支持

《我们》导演为什么不拍白人电影 乔丹皮尔观点获环球影业支持

《黑豹》导演新作《我们》 乔丹皮尔恐怖片未映先火

《黑豹》导演新作《我们》 乔丹皮尔恐怖片未映先火

《复仇者联盟4》观影前四大须知 导演罗素兄弟亲自回应片长

《复仇者联盟4》观影前四大须知 导演罗素兄弟亲自回应片长

《奇异博士2》导演晒纳莫照片又删除 纳莫要回归漫威电影宇宙吗

《奇异博士2》导演晒纳莫照片又删除 纳莫要回归漫威电影宇宙吗